Qui profite vraiment de l'industrie laitière suisse?

Publié le 12 avril 2025

- Par Chloé Bayon, pour l'Observatoire du spécisme

- Illustrations Fanny Vaucher

Fromage liquide sur ligne de production en Suisse. Crédit photo: iStock.com/zorazhuang.

Un marché sous pression: qui en profite et qui subit?

La suppression des contingents laitiers en 2009 devait libéraliser le secteur et profiter aux éleveur·euse·s. Le contingentement laitier était un système de régulation qui limitait la production de lait afin de stabiliser les prix et d’assurer un revenu stable aux producteur·rice·s (Gairing et al., 2010). Sa suppression a entraîné une surproduction, faisant chuter le prix du lait et mettant en difficulté les petit·e·s producteur·rice·s.

En réalité, cette mesure a surtout profité aux grandes entreprises de transformation et à la grande distribution, tandis que les éleveur·euse·s se retrouvent piégé·e·s dans un système où ils et elles sont contraint·e·s de vendre leur lait à des prix dérisoires (La Région, 2017). Soumis à des pressions économiques constantes (fluctuation des prix, coûts de production élevés, fluctuation des coûts de consommation intermédiaire), ils et elles doivent faire face à un marché contrôlé par les grandes entreprises et coopératives, qui fixent les prix et dominent la chaîne de distribution (Scharrer, 2025). Ainsi 55% des personnes actives dans la production laitière souffrent d’un niveau de stress élevé au quotidien et les pensées suicidaires sont sept fois plus présentes chez les producteurs de lait que chez les autres adultes (Droz et al., 2014, p. 97-98). De nombreuses personnes actives dans l’élevage ont été contraintes de changer de secteur car plus elles travaillaient, plus elles perdaient de l’argent (La région, 2017).

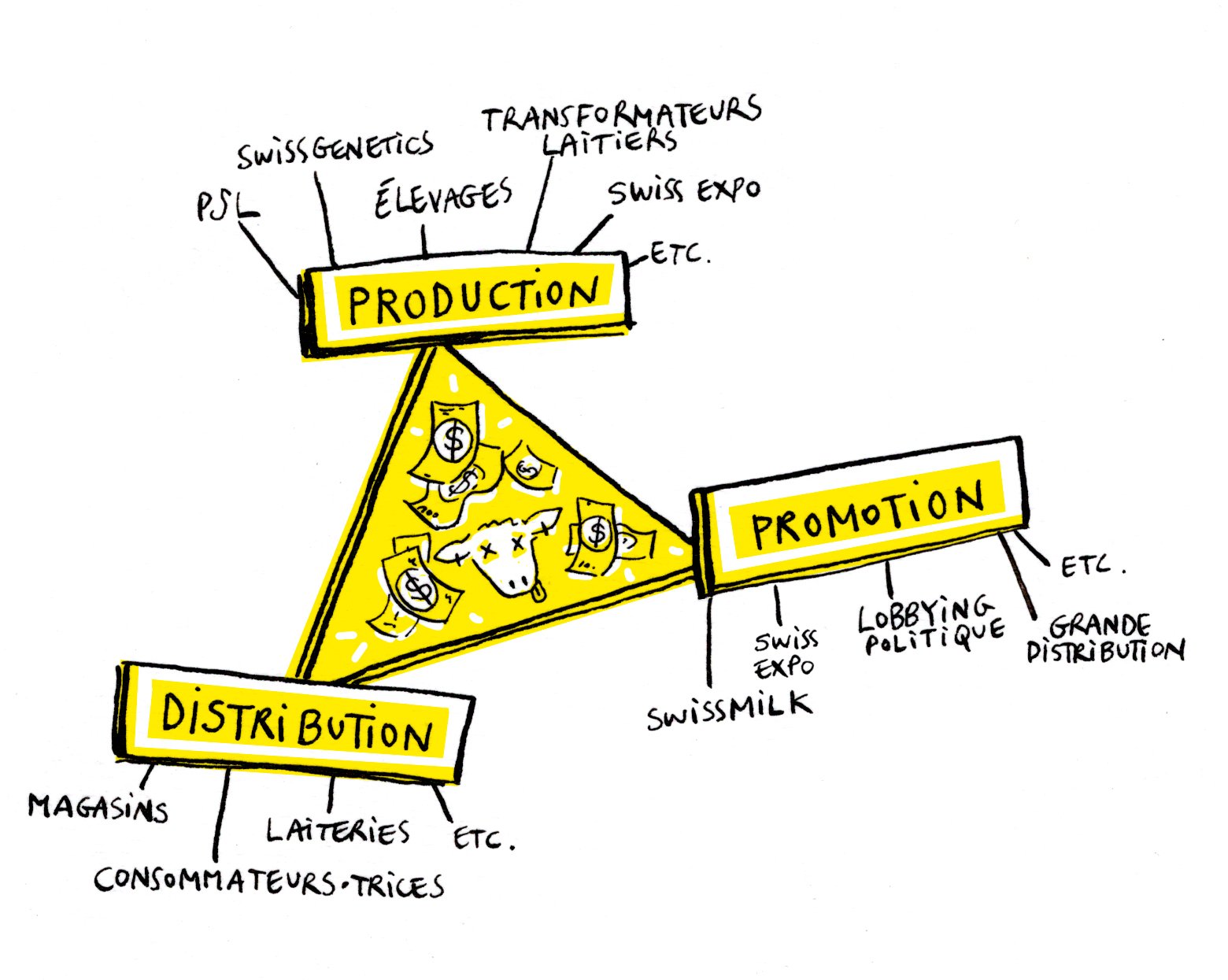

Dans le premier article de ce dossier, qui dressait un état des lieux de l’industrie laitière suisse, nous avons identifié les différents acteurs impliqués. Une distinction claire apparaît entre celles et ceux qui profitent (lobbys, grandes entreprises laitières, distributeurs…) et celles et ceux qui subissent (animaux et petit·e·s producteur·rice·s). Nous avons regroupé les acteurs qui profitent en trois groupes:

- Les acteurs de la production: les coopératives laitières et les transformateurs, les élevages, Swissgenetics, la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL)...

- Les acteurs de la promotion: Swissmilk, les acteurs du lobbying politique, la grande distribution...

- Les acteurs de la distribution: les magasins, les laiteries, les consommateur·rice·s...

Dans cet article, nous nous concentrerons surtout sur les acteurs de la production et de la promotion.

Swissmilk et son double jeu

La Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL) est l’organisation professionnelle qui prétend défendre les intérêts des producteur·rice·s de lait en Suisse (Swissmilk, 2025). Sa branche marketing et communication, Swissmilk, s’occupe surtout de promouvoir la consommation de lait et de produits laitiers suisses (Meylan & Kane, 2014). Mais défend-elle réellement les éleveur·euse·s, ou sert-elle avant tout les intérêts d’une puissante industrie agroalimentaire?

Swissmilk dépense des millions de francs dans des campagnes publicitaires qui glorifient le lait, véhiculant l’image de vaches heureuses et d’un produit sain et indispensable. Au travers d’événements comme la Journée du Lait Suisse ou la Journée du Lait à la Pause, Swissmilk entretient un discours qui occulte les réalités économiques et éthiques de l’industrie laitière. Même si Swissmilk permet d’augmenter les ventes de lait, les bénéfices ne se répercutent pas directement chez les éleveur·euse·s.

Plus de la moitié du budget de Swissmilk provient d’une taxe prélevée sur chaque litre de lait produit en Suisse, payée par les producteur·rice·s eux-mêmes (Swissmilk, 2025). Autrement dit, les éleveur·euse·s, déjà en difficulté financière, financent la promotion d’un système qui les maintient dans la précarité. De plus, Swissmilk bénéficie de subventions publiques et entretient des liens étroits avec les grands acteurs de l’industrie laitière, renforçant ainsi son influence et sa capacité à imposer son discours.

Selon Swissmilk (2025), sur un budget annuel total d'environ 37.3 millions de francs, pas moins de 8.2 millions proviennent des contribuables par l'intermédiaire de l'OFAG. Les producteur·trice·s de lait contribuent à hauteur de 59% du budget de Swissmilk, alors que les produits de prestations propres (activités commerciales de PSL) n'engendrent que 19%.

Ces fonds sont très majoritairement (88%, soit 32.8 millions de francs) utilisés pour le marketing et les campagnes publicitaires massives, notamment les fonds publics qui y sont expressément destinés.

Swissmilk mentionne explicitement utiliser une partie de ces ressources pour du lobbying politique (Swissmilk, 2025). En effet le lobbying joue un rôle clé dans l’orientation des politiques agricoles suisses, en soutenant des politiques favorables à la production intensive et aux subventions publiques. Ce soutien à un système productiviste entraîne la disparition de certain·e·s petit·e·s producteur·rice·s qui n’arrivent pas à suivre un modèle, les obligeant à produire toujours plus pour survivre (Scharrer, 2025). Ainsi ces dernières années, le nombre d’exploitations agricoles diminue, tandis que le nombre de vaches par exploitation augmente (OFAG, 2024).

Une industrie sous perfusion étatique

L’industrie laitière suisse ne pourrait pas survivre sans les subventions versées par la Confédération. Officiellement destinées à soutenir les productrices et producteurs, ces aides servent avant tout à pérenniser un modèle d’exploitation au profit des grands acteurs de l’agroalimentaire.

En 2022, la Confédération a consacré environ 3.7 milliards de francs à l’agriculture et à l’alimentation, répartis principalement en trois catégories: les paiements directs, la promotion de la production et des ventes et l’amélioration des bases de production et mesures sociales (economiesuisse, 2024).

Bien que les subventions soient destinées à soutenir l'ensemble de la filière laitière, une part substantielle bénéficie aux grands groupes industriels (comme Emmi, Nestlé et Cremo), renforçant leur position dominante sur le marché (OPCA, 2001). Les entreprises bénéficient par exemple des subventions étatiques au lait commercialisé (TSM Treuhand et al., 2024).

Comme nous l’avons vu précédemment, la Confédération subventionne également Swissmilk pour ses campagnes publicitaires. L’État finance ainsi un discours biaisé qui légitime la surproduction et l’exploitation animale, tout en invisibilisant les alternatives végétales. Plutôt que d’encourager une transition vers des systèmes plus durables, l’État soutient un marché en crise et renforce la dépendance des éleveur·euse·s aux grands groupes. L’industrie laitière repose sur une logique de dépendance structurelle à l’État: sans aides publiques massives, elle s’effondrerait.

Le pouvoir politique sous influence

L’industrie laitière suisse entretient des liens étroits avec le monde politique. Au Parlement fédéral, plusieurs élu·e·s siègent avec des liens directs à Swissmilk, PSL ou aux grands transformateurs. Cette proximité entre milieux économiques et politiques soulève des questions sur l’équité et la transparence des décisions publiques.

Une enquête de Transparency International Suisse a révélé que les parlementaires sont parmi les lobbyistes les plus puissants. En moyenne, chaque parlementaire détient huit mandats auprès de diverses organisations, certains en cumulant jusqu'à 31 (Kuenzi, 2019). Ainsi les parlementaires ont parfois des liens avec des acteurs de l’agroalimentaire et de l’industrie laitière. Actuellement on trouve par exemple des liens avec Proviande, mooh Genossenschaft (organisation qui regroupe environ 3600 producteur·rice·s de lait) ou encore l'ASSAF (Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort) (Parlement suisse, 2025).

Un exemple qui illustre bien ce phénomène est le rejet d’un projet de réglementation pour promouvoir la biodiversité et réduire la consommation de pesticides par le Conseil national en 2024 (Hartmann, 2024).

Ce système crée un cercle vicieux où les décisions politiques sont prises au profit des grands acteurs de l’industrie laitière, au détriment des producteur·rice·s indépendant·e·s et surtout des animaux.

Portraits de personnalités politiques

Certaines personnalités entretiennent des liens étroits avec l’industrie laitière et influencent activement les décisions politiques. Voici quelques exemples de personnalités politiques qui montrent à quel point les intérêts sont interconnectés.

Jacques Bourgeois, politicien suisse affilié au Parti libéral-radical (PLR), a siégé au Conseil national de 2007 à 2023 tout en dirigeant l’Union suisse des paysans (USP) de 2002 à 2020. À la fois législateur et lobbyiste du monde agricole, il incarne un conflit d’intérêts structurel typique du système politique suisse. Il s’est par exemple opposé à des initiatives écologistes comme l'initiative "Pour une eau potable propre et une alimentation saine" (RTS, 2018).

Georges Godel est membre du parti du Centre et ancien conseiller d’Etat Fribourgeois. De 1994 à 2002, il est administrateur de Cremo SA puis Conseiller d'État du canton de Fribourg de 2007 à 2021. En 2023, Georges Godel prend la présidence de Cremo SA. Son retour chez Cremo a suscité la controverse et n’est pas perçu de manière positive par les personnes travaillant au sein de l’entreprise.

Boris Beuret, agriculteur bio à Corban (JU), préside depuis 2023 la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL) tout en siégeant comme député du Centre au Parlement jurassien depuis 2020. Boris Beuret occupe simultanément des rôles de leadership au sein de la PSL, de coopératives laitières et sur la scène politique suisse.

Conclusions

Le modèle laitier suisse actuel repose sur des inégalités structurelles: exploitation des producteur·rice·s, souffrance animale, concentration des richesses au profit des grands groupes et influence politique écrasante des lobbys. Les subventions publiques, censées soutenir les éleveur·euse·s, servent en réalité à perpétuer un système qui les maintient dans la précarité et renforce la domination des grands groupes industriels.

Il est urgent de remettre en question cette mécanique bien huilée et d’explorer des alternatives: un meilleur soutien aux éleveur·euse·s souhaitant se reconvertir, un encouragement aux alternatives végétales, mais aussi une régulation plus stricte du lobbying qui oriente les décisions politiques.

Il est temps de cesser de financer un système qui broie des vies.

Références

Droz, Y., Miéville-Ott, V., Jacques-Jouvenot, D., Lafleur, G. (2014). Malaise en agriculture. Une approche interdisciplinaire des politiques agricoles France – Québec – Suisse. Paris: Karthala.

economiesuisse (2024). Comment l’agriculture est-elle subventionnée en Suisse? economiesuisse.

Gairing, M., Mann, S. & Stigler, M. (2010). La fin des contingents laitiers. ART-Bericht, 732, 2010, 1-8.

Hartmann, L. (2024). Le lobby des agriculteurs remporte une victoire surprenante. Blick.

Kuenzi, R. (2019). Qui sont les plus puissants lobbyistes? Les parlementaires eux-mêmes. SWI Swissinfo.

La Région (2017, 1 juin). Crise du lait: les dessous d’un malaise. La Région.

Meylan, F. & Kane, M. (2014). Le lobby laitier et ses relais politiques ont imposé leur discours. Le Temps.

Office fédéral de l’agriculture OFAG (2024). Rapport agricole 2024.

Parlement suisse. (2025, 1er avril). Registre des intérêts des membres du Conseil national.

RTS – Radio Télévision Suisse (2018, 18 septembre). L’initiative pour une eau potable propre est-elle une menace pour l’agriculture ? Débat entre Jacques Bourgeois et Robert Cramer (Audio podcast).

Scharrer B, Heiss C, Lüthi F. (2025). Le système du marché laitier suisse suscite les critiques de sa base. Communiqué de presse du CDE. Uniterre.

Swissmilk (2025). Origine et utilisation des fonds.

Swissmilk (2025). Rapport annuel 2024.

Swissmilk (2025). Contributions.

TSM Treuhand GmbH, en collaboration avec Producteurs Suisses de Lait (PSL), Switzerland Cheese Marketing (SCM), Interprofession du Lait (IP Lait) et Agristat. (2024). Statistique laitière de la Suisse 2023. Publié en septembre 2024.